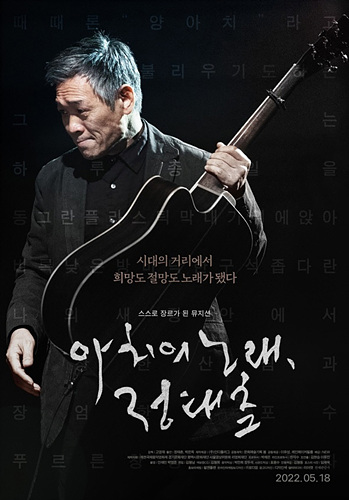

(中) <아치의 노래, 정태춘>을 보다

정태춘 박은옥의 데뷔 40주년 특별음악회를 공중파TV에서 본 충격과 감동은 ‘정태춘을 몰라도 너무 몰랐다’는 반성의 마음마저 들었다.

<아치의 노래, 정태춘>(감독 고영재)이라는 다큐 영화를 꼭 봐야겠다고 마음 먹은 것도 그이의 인생에 어떤 굴곡(屈曲)이 있었고 유려(流麗)한 노랫말과 곡조가 어떻게 나올 수 있는지 알고 싶었기 때문이다.

마치 내 마음을 읽기라도 한 듯 박은옥은 한 인터뷰에서 “저희와 20대를 보낸 세대는 <촛불>이나 <시인의 마을> 등 초기의 노래만 기억한다. 중후반에 사회적인 메시지를 담은 노래로 만난 이들은 그때의 노래만이 정태춘의 노래라고 기억한다”며 “입체적인 정태춘의 노래를 들려주지 못하는 게 아쉬웠는데 영화를 통해 모든 면을 보여줄 수 있어서 기쁘게 생각한다”고 소감을 전했다.

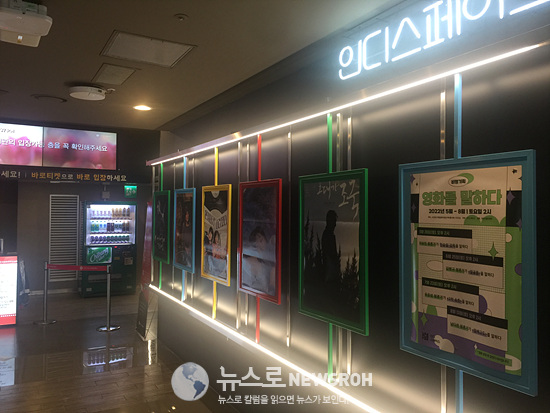

아쉬운 것은 영화가 대부분 독립상영관에서 제한된 기간에만 상영된다는 것이었다. 상영 날짜가 끝나가고 있어 서둘러 인터넷을 열었다. 6월 10일(금) 서울일정을 살펴보니 상영은 여러 영화관에서 도합 10회에 불과했다. 오전 10시 40분 동교동의 인디스페이스에서 하는 것을 보기로 했다.

한국에서 극장을 찾은게 정말 오래만이다보니 건물 코앞에서 전화로 어디 있냐고 묻는 해프닝도 있었다. 인디스페이스는 롯데시네마(홍대입구) 건물의 10층 극장에서 오전 한차례 상영하고 있었다.

막 영화가 시작되고 입장을 했는데 관객은 나까지 달랑 네 사람. 평일 오전이긴 했지만 내게는 존 레논과 밥 딜란 이상의 위대한 아티스트 정태춘의 음악인생을 담은 영화에 관객이 거의 없다는게 못내 안타까웠다. 이런 기념비적 영화를 단돈 6천원에 보다니 솔직히 송구할 지경이었다.ㅠㅠ

영화는 2019년 데뷔 40주년 기념 전국투어 콘서트 영상을 보여주며 40년 음악 인생을 회고하고 있다. 경기도 평택의 시골 마을에서 바이올린을 처음 배웠지만 음악대학 진학에 실패한 후 방황(彷徨)의 시기를 거치고 군복무를 하며 작곡을 한 이야기, 음악적 재능을 본 음반 관계자의 권유로 서울에 처음 올라와 터미널 식당에서 겪은 웃지 못할 일화도 있었다.

난생 처음 메밀소바를 시킨후 어떻게 먹는건지 몰라 메밀판에 국물을 부었다가 줄줄 테이블 위로 흐르는 바람에 당황한 나머지 먹지도 않고 나와버렸다는 이야기는 제도권과 어울리지 못하는 기질을 상징적으로 말해주는 듯 했다.

신인가수상을 받고 평생의 반려(伴侶)도 만나게 되었다. 시대의 흐름에서 벗어난 2집과 3집의 연속 실패, 노래 할 곳을 찾아 전국을 순회하며 찾아가는 음악회를 여는 긴 여정에 어린 딸(정새난슬)을 데리고 고단한 여정을 다니는 젊은 음악인 부부의 모습, 얼굴 없이 딱 한번 들리는 정새난슬의 노래(엄마 박은옥의 목소리를 매력적으로 닮았다^^), 손녀(서하)와의 정겨운 대화를 읊조리는 평범한 할아버지의 모습까지 28곡의 음악이 잔잔하게 어우러진다.

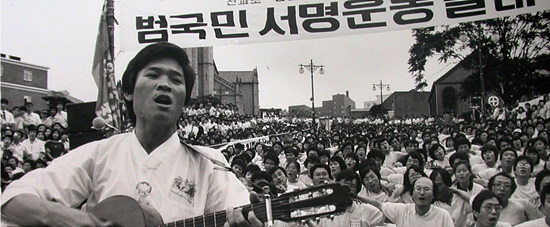

알려진대로 정태춘은 1980년대 청계피복노동조합 후원부터 1989년 전국교직원노동조합(전교조) 합법화 투쟁 노래극 ‘송아지 송아지 누렁 송아지’, 1993년 음반 사전 검열제도 철폐 운동, 2006년 평택 미군기지 반대 운동, 2016년 광화문 촛불집회까지 민중과 함께 시대의 아픔을 함께 했다. 제도권의 유명 가수 출신이 30년 넘게 현장에서 치열한 저항과 투쟁을 같이 했다는 것 자체가 전 세계를 통틀어도 유례 없는 일일 것이다.

<아치의 노래, 정태춘> 스틸 컷

그래서일까. 그이의 음악은 한 사람의 뛰어난 가객(歌客)을 넘어 독재와 불의에 저항하고 사회의 변혁에 앞장서면서도 인권과 양심을 소중히 여기는 따뜻한 사람 냄새를 가득 풍기고 있다.

그중에서도 1996년 발표한 <5.18>은 첫 소절부터 온 몸이 전율(戰慄)할듯한 아픔과 비장한 슬픔을 안겨준다.

어디에도 붉은 꽃을 심지마라

거리에도 산비탈에도 너희 집 마당가에도

살아남은 자들의 가슴엔 아직도

칸나보다 봉숭아보다 더욱 붉은 저 꽃들

어디에도 붉은 꽃을 심지마라

그 꽃들 베어진 날에 아 빛나던 별들

송정리 기지촌 너머 스러지던 햇살에

떠오르는 헬리콥터 날개 노을도 찢고, 붉게....

무엇을 보았니, 아들아 나는 깃발 없는 진압군을 보았소

무엇을 들었니, 딸들아 나는 탱크들이 행진 소릴 들었소

아, 우리들의 오월은 아직 끝나지 않았고

그날 장군들의 금빛 훈장은 하나도 회수되지 않았네

어디에도 붉은 꽃을 심지 마라

소년들의 무덤 앞에 그 훈장을 묻기 전까지, 오....

영화에서는 내가 미처 알지 못했던 노래들과 가슴아픈 사연도 있었다.

1990년 3월 서울 마포구에서 맞벌이 부부의 아이들이 문 잠긴 단칸방에서 화재로 사망한 사건을 접하고 쓴 <우리들의 죽음>은 비통함 그 자체였다. 처참한 현장 영상이 어우러진채 정태춘의 처연한 노래를 들으며 눈시울을 적시지 않을 사람이 있을까.

경비원 아빠와 파출부 엄마는 다섯 살 딸과 두 살 아들을 맡길데가 없었다. 지하단칸방 문을 열어두면 아이들이 다치거나 유괴될 수도 있어서 요강과 점심을 차려두고 문을 잠그고 다녔다. 그런데 어느날 화마(火魔)가 덮친 것이다. 다섯 살 딸은 방바닥에 엎드린채, 두 살 아들은 옷더미속에 코를 박고 숨져 있었다.

방문은 꼭 꼭 잠겨서 안 열리고

하얀 연기는 방 안에 꽉 차고

우린 서로 부둥켜 안고 눈물만 흘렸어

엄마..,엄마, 아빠... 엄마, 아빠...

우린 그렇게 죽었어

그 때 엄마, 아빠가 거기 함께 있었다면...

아니, 엄마만이라도 함께만 있었다면...

아니, 우리가 방 안의 연기와 불길 속에서

부둥켜 안고 떨기 전에

엄마, 아빠가 보고 싶어 방문을 세차게 두드리기 전에

손톱에서 피가 나게 방 바닥을 긁어대기 전에,

그러다가 동생이 먼저 숨이 막혀 어푸러지기 전에,

그 때, 엄마, 아빠가 거기에 함께만 있었다면...

엄마, 아빠! 너무 슬퍼하지 마

이건 엄마, 아빠의 잘못이 아냐

여기 불에 그을린 옷자락의 작은 몸뚱이.

몸뚱이를 두고 떠나지만

엄마, 아빠! 우린 이제 천사가 되어

하늘 나라로 가는 거야

그런데 그 천사들은 이렇게 슬픈 세상에는

다시 내려 올 수가 없어

<下편 계속>

글로벌웹진 NEWSROH 칼럼 ‘로창현의 뉴욕편지’

http://www.newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=cno